Ovelhas, unam-se!

Peguem suas botas aconchegantes e tachas

Certifiquem-se de se rebelar no estilo certo

Rebelem-se pelos caminhos que escolhemos

Por medo da pressão dos pares que criamos

(Dead Kennedys, Anarchy for sale, 1986)

Mercadoria, é isso que nos mantém na linha

O bom senso diz que faz parte do plano.

O que mais um empresário poderia querer

Além de nos ter sugando em sua loja?

(Fugazi, Merchandise, 1990)

Dissenso Crítico é, antes de tudo, um projeto de um fanzine eletrônico, inspirado em experiências com os movimentos contraculturais do século passado — como o Anarcopunk, o Straight Edge e o Hip Hop — onde, a partir da cultura, se buscava também discutir política, organização social, lutas populares e radicais, e também teoria política, como o anarquismo e o comunismo. Mas não se trata de um revivalismo de uma “era de ouro” ou de reunir pessoas em torno de algum movimento cultural que se cristalizou e se tornou um fim em si mesmo, geralmente como mais um produto cultural no mercado. Também não se trata de um órgão de difusão pertencente a algum grupo ou entidade política, apesar de termos interesse e simpatia por algumas organizações e movimentos sociais. E, por mais que possamos nos limitar ao que nos cabe neste momento, que é oferecer uma leitura crítica de nossa realidade a partir da cultura, temos total consciência sobre como também a crítica (que é um dos substratos da cultura) é ofertada como produto cultural dentro do capitalismo. Principalmente nos tempos atuais. Na realidade, este é um dos motivos do surgimento do Dissenso Crítico.

Dito isto, as publicações deste jornaleco eletrônico se darão em torno de temas de interesse dentro da relação política e cultura, em seus mais distintos aspectos. Partindo destes interesses, a publicação poderá discutir sobre política, sociedade, lutas populares, pensamentos radicais, movimentos sociais, antirracismo, antissexismo, antiespecismo, lgbtfobia, anarquismo, comunismo, anticapitalismo e demais temas transversais. Ou também não. Talvez este fanzine digital se limite a falar sobre a música que apetece aos seus idealizadores e colaboradores; sobre os livros que mais nos chamaram a atenção; sobre os filmes e séries que vimos no último final de semana e aquela nova hamburgueria vegana que fomos. Com o tempo, talvez se poderá encontrar nesta publicação algumas receitas e algum curso que esteja em evidência no momento. Também se encontrarão aqui algumas críticas previsíveis — cheias de pompa e sem apresentar nenhuma alternativa, criticando só por criticar — que rapidamente podem ser integradas ao senso comum do mercado capitalista. Mas, como dizia um velho ditado da ética do “faça você mesmo” punk, “se não gostou de algo, vá e faça diferente”.

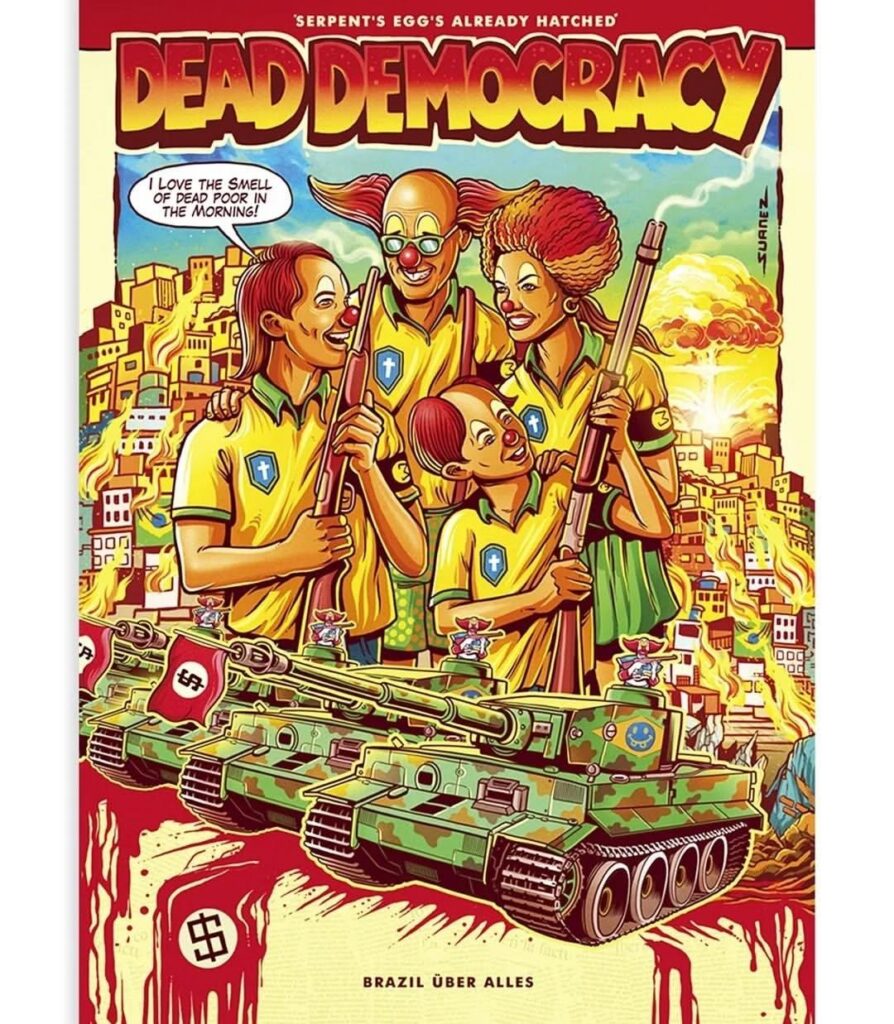

Mas, afinal, aqui estamos. Num momento histórico onde se busca desfazer a história — depois de quatorze anos de um governo “progressista” levado adiante pelo Partido dos Trabalhadores (e que agora retorna, com pautas rebaixadas e rebaixando todas as outras) —, um governo fascista foi “eleito democraticamente”, como diria uma das candidatas à eleição em 2018. Um governo que, apropriando-se e invertendo táticas do populismo progressista, usou métodos escusos para se legitimar ante a população, valendo-se da fabricação de mentiras, da incitação ao ódio, da crise de representatividade política que o sistema partidário gerou ao longo dos anos, da culpabilização e criminalização das pessoas marginalizadas em todas as suas categorias, da esculhambação dos direitos humanos e da ignorância como primazia do raciocínio. Tudo isso potencializado pela era da informação, com as redes sociais.

Em meio à desestabilização da (des)ordem social como a conhecíamos, com a direita emburrecida causando um estardalhaço noticioso atrás do outro, servindo aos interesses dos grandes conglomerados financeiros (que financiam atualmente tanto pautas conservadoras como pautas “progressistas”, a depender da rentabilidade do momento), temos aqueles grupos que comumente são lidos como a esquerda oficial — responsáveis por boa parte da história social do país, é fato — que se encontram em estado de letargia, sem saber para onde correr nem o que fazer ao certo. Uma esquerda perplexa ante os desdobramentos das mentiras contadas mil vezes que se tornam verdade. Em meio a isso, a profusão dos então chamados grupos “identitários” colocou na ordem do dia as discussões sobre gênero, sexualidade e raça, escamoteando a classe, tal qual a esquerda tradicional fez consigo até então. Esses grupos, ao apontarem os limites dentro de uma esquerda cada vez mais burguesa e universitária — como sua herança colonial e seu vanguardismo — também foram apropriados, num curto espaço de tempo, pelo caráter neoliberalizante de nossos tempos, onde a cultura e a subjetividade são as principais commodities. Principalmente por não apresentarem um programa radical, popular e anticapitalista, apostando todas as fichas em noções vagas de “representatividade” e na ideia de que “é preciso ocupar todos os espaços”. E como diz a célebre constatação, não existe espaço vago na política. As eleições dos últimos anos deixaram isso bem evidente. Desde mulheres apoiando o machismo, negras e negros saindo em defesa do conservadorismo que extermina seus pares desde sempre, lésbicas e gays declarando voto em fascistas, tal qual parte da parcela mais pobre da população, aplaudindo figuras como o Capitão Conte Lopes, Paulo Lemann e Luciano Huck, acreditando que estes são um modelo a ser seguido e que o consumo as libertará.

Não que os pobres devam corresponder à expectativa de “sujeitos revolucionários por excelência” que a esquerda convencional espera, mas o fato da educação crítica e autônoma ser algo tão rarefeito nessa sociedade — aliado à desigualdade estrutural que ainda dá o tom nas relações sociais — faz com que o raciocínio político seja mediado cada vez mais pela urgência da sobrevivência imediata, ainda que esta se apresente da forma mais nefasta possível, dando migalhas de migalhas a quem se acostumou a não ter nada. Assim, os avanços conquistados nos últimos anos têm sido facilmente aliciados pelos grandes p(h)ilantropos, financiadores do jogo social. Não é à toa que a maior estratégia da colonização foi incutir nos colonizados o desejo de estes se tornarem os colonizadores. Não que eles venham a conseguir este feito. Porém, isso roubou seus sonhos e suas identidades, fazendo-os querer viver a vida do colonizador, que é “mais pessoa” do que eles, como se este estilo de vida fosse o mais legítimo meio de superar a sua condição de miserabilidade. “Difícil compreender se as ruas têm as suas leis. Não são minhas nem as inventei, e eu me adaptei”, disse um rapper, ao final da primeira década deste século.

As identidades de classe, raça, gênero e sexualidade em relação e organizadas em um projeto emancipador, radical e popular, possuem força avassaladora. E nisso, os empresários e a “mão invisível do mercado” já se ligaram há muito tempo. Por isso, tratam a todo momento de transformar a autodeterminação e auto-organização dos povos oprimidos em “empoderamento”, em “cidadania”, em “resiliência” e “empreendedorismo”, usando os mais diversos tipos de subalternos e movimentos (até os supostamente “mais empoderadores”) como bonecos de ventríloquos a trabalho da meritocracia e da precarização da vida. Nada melhor que usar os próprios condenados da terra para legitimar a própria sentença e apagar a mácula e o rastro de desgraças da ordem colonial capitalista moderna.

O chicote virou contrato.

A missão civilizatória virou impacto social.

A catequese virou capacitação.

Mas e quanto aquelas pessoas que anseiam em construir um mundo novo? As e os intelectuais orgânicos, os e as sujeitas periféricas, os negros e negras, povos nativos, homens e mulheres, comunistas, anarquistas, autônomos e heterodoxos, as pessoas subalternizados que se julgam possuidores de alguma consciência? Qual seu papel? Seguir a maré ou nadar contra ela? “Garantir o seu, já que não pode mudar o mundo”? “Hackear o sistema”? “Organizar as massas”? Ou se organizar com elas? Desenvolver teoria? Produzir conhecimento? Aliás, o que é conhecimento? E o que significa conhecimento sem ação, sem prática? O que estão fazendo? Se o campo da esquerda institucional se afastou de seus princípios e da base, onde estavam anarquistas, comunistas, autônomos e heterodoxos, não vanguardistas, que acreditam no poder popular? E onde estão? Deslumbrados também com o espetáculo democrático ou acuados em seu canto, apontando o dedo na cara de tudo e todos?

Depois de um tempo envolvido com movimentos contraculturais autônomos e com uma vertente do “anarquismo como estilo de vida”, da qual hoje somos críticos — mas que nos possibilitou conhecer muita coisa e nos ofereceu alguma formação política —, hoje nos percebemos atrapados numa trama que mistura a estrutura social vigente — que é um amálgama de consumismo, conservadorismo e uma performance meia-boca do que é viver — com o cansaço, o desespero e uma incapacidade de vislumbrar outros mundos possíveis. Os povos tradicionais afirmam que perdemos a capacidade de sonhar. Alguns neurocientistas atestam tal afirmação. Após muitos reveses, onde o pessoal se mistura com o coletivo e conjuntural, parece que perdemos, além de chão, pedaços vitais de nós mesmos. Se arranhamos a heteronormatividade capitalista, normatizamos o cansaço, a meia-vida e os placebos cotidianos para seguir funcionando. É como aquele conto que abre o filme francês “O ódio”, que diz: “Esta é a história de um homem que cai de um edifício de cinquenta andares. A cada andar, à medida que ele cai, ele repete: Até aqui, tudo bem, até aqui, tudo bem, até aqui, tudo bem… Mas o importante não é a queda. É a aterrissagem”. Mas o edifício em que nos encontramos é o Burj Khalifa e a queda acontece na velocidade das redes sociais. E tanto a queda quanto a aterrissagem parecem ser eternas.

Não, neste aperiódico não se encontrarão soluções, mas esperançamos rumar à proposições, estratégias, laços, coesão, solidariedade entre os de baixo, não apenas para resistir, mas para re-existir e revidar; para conspirar e construir novas relações, bebendo na fonte de nossa ancestralidade e história; de nossos homens, mulheres e crianças, buscando também relações mais respeitosas com o nosso entorno e os outros seres que também o habitam. E quem sabe, dessa combinação possam surgir alguns caminhos mais dignos. Como passo inicial, se encontrará aqui, um modelo de atuação que nos é mais possível no momento: a difusão e a troca de ideias, do livre pensar em prol da igualdade, da justiça e da emancipação, e livre da performatização das redes sociais hegemônicas. Esta não é apenas uma revista composta por textos, imagens, ideias e um amontoado de páginas. Trata-se de uma proposição coletiva de transformação de nossos saberes distintos, articulados. É o resgate da palavra solidariedade em articulação com nossas diferenças e contradições no enfrentamento e superação da atual realidade cotidiana, sem entregar de bandeja aos opressores nossa força vital, nossos sonhos de outras maneiras possíveis de viver.

Somos periféricos, estudantes, professores, trabalhadores, articuladores político-culturais, refletindo e agindo em nossos espaços, na busca de outro viver. Retomar, nesse momento, a ideia de um fanzine eletrônico político e independente remonta não só à história da imprensa de esquerda autônoma ao redor do mundo, mas também de toda imprensa revolucionária, como a negra, a LGBTQIA+, a punk, a anarquista e as demais. Imprensa esta que também aconteceu a partir de coletivos e organizações políticas baseadas na solidariedade e na ação direta. Esse é espírito. Escrever criticamente, nos dias de hoje, com a predominância dos meios virtuais estéticos e superficiais, em detrimento do conhecimento profundo e gerador de ação, pode ser também um ato de resistência. Resistência contra o controle social das redes, contra a letargia das curtidas e visualizações, contra a depressão oriunda do vazio virtual, contra a mercantilização da rebeldia. Queremos que as ideias sejam perigosas novamente. E estas só podem voltar a ser perigosas se se transformarem em ação fora da trivialidade virtual e consumismo.

Aqui serão tratados — como o subtítulo deste fanzine o diz — temas da cultura e política sob o prisma crítico, do dissenso. Dissenso com a apatia, com a organização social vigente, injusta e desigual; dissenso com o conservadorismo, o fascismo e o totalitarismo; dissenso com o neoliberalismo, seja ele em sua face progressista, de gestão do social, ou conservador, de ódio e extermínio aos pobres. Não se trata de oferecer uma resposta única, mas de refletir sobre temas e questões que achamos pertinentes, de modo honesto e sincero, mas sem perder a ternura e o humor. Falaremos de música, arte, literatura, cotidiano e suas mais distintas relações com a política, seja ela micro ou macro. De nossas perspectivas e com nossas contradições, mas sempre em busca de reconhecer nossos limites para avançar e superá-los.

Seja bem-vind@. Mas não sabemos se ficará à vontade. Até mesmo porque, há muito, também não estamos.